タイへの移住を考えたとき、多くの人が気にするのが虫問題ではないでしょうか。特にバンコクのような都市部であっても、虫との付き合い方は生活の快適さに大きく関わってきます。この記事では、タイは虫多いって本当?と感じている方に向けて、現地で見られる虫の種類やその発生しやすい原因、そして注意すべき危険なケースについて詳しく紹介します。

また、タイで虫が多い時期はいつですか?といった素朴な疑問にも触れつつ、バンコクで虫除けは必要ですか?という質問に答えるかたちで、現地での対策グッズの選び方や、知っておきたいタイ 殺虫剤 禁止の情報も取り上げます。

あわせて、少し意外かもしれませんが、虫を食べる文化や屋台などで提供される虫料理についても触れています。これからタイに住む予定の方や検討中の方にとって、この記事が虫との上手な付き合い方を考える参考になれば幸いです。 もうすぐタイ旅行!必需品リストはこちら

-

タイでよく見られる虫の種類と発生しやすい場所

-

虫が多くなる季節やタイ特有の気候との関係

-

虫刺されや感染症リスクとその対策方法

-

タイ移住時に選ぶべき物件や生活習慣のポイント

タイ移住で気になる虫の種類と対策

-

タイは虫が多いって本当?現地の実情とは

-

タイで虫が多い時期はいつですか?

-

虫刺されが引き起こす症状とは

-

危険な種類と感染リスク

-

タイのゴキブリはでかいって本当?

タイは虫が多いって本当?現地の実情とは

タイに移住を検討している方の中には、「虫が多い国なのでは?」という不安を抱える人も少なくありません。実際のところ、タイは気温と湿度が高いため、日本よりも虫と遭遇する機会が多くなる傾向があります。

タイに移住を検討している方の中には、「虫が多い国なのでは?」という不安を抱える人も少なくありません。実際のところ、タイは気温と湿度が高いため、日本よりも虫と遭遇する機会が多くなる傾向があります。

特に蚊やゴキブリ、アリなどの害虫は、バンコクのような都市部でも見かけることがあります。これは気候だけでなく、住まいの設備や周辺環境、衛生管理の状況などが影響しているからです。築年数の古い物件や、飲食店が多いエリアでは、排水溝やゴミ置き場周辺に虫が集まりやすい環境が整ってしまいます。

また、一般的なアパートでも低層階では虫が入り込みやすく、網戸がない物件では室内に侵入するリスクも高まります。さらに、日本とは異なり、ベランダや玄関の隙間からヤモリやコバエが入ることもあるため、対策を取らないと不快な思いをする可能性もあります。

ただし、すべての物件で虫に悩まされるわけではありません。新築や高層階、定期的にペストコントロール(害虫駆除)を実施している建物であれば、虫の発生頻度を抑えることは十分に可能です。

このように、「タイは虫が多い国」というイメージには一定の根拠がありますが、住環境や衛生管理次第で大きく状況が変わるため、住まい選びの段階からしっかりと確認することが重要です。

タイで虫が多い時期はいつですか?

タイで虫が特に多くなるのは、毎年5月から10月頃にかけての「雨季」の時期です。この期間は湿度が高くなり、気温も安定して高いため、虫の繁殖環境として非常に適しています。

タイで虫が特に多くなるのは、毎年5月から10月頃にかけての「雨季」の時期です。この期間は湿度が高くなり、気温も安定して高いため、虫の繁殖環境として非常に適しています。

雨が降った直後や、夕方以降の時間帯には、特に蚊が活発に活動するようになります。雨が地面に溜まってできた水たまりは、蚊の幼虫(ボウフラ)の発生源となり、数日で大量の蚊が出現することもあります。

一方、乾季(11月〜2月)は比較的涼しく、雨も少ないため虫の数は減少傾向にあります。この時期はタイの気候の中でも最も過ごしやすい季節とされており、観光客にも人気があります。ただし、乾季であっても完全に虫がいなくなるわけではないため、油断は禁物です。

また、地域によって虫の発生時期に若干の違いもあります。バンコクなど都市部では排水設備が整備されている場所も多く、地方と比べると影響がやや軽減されるケースもありますが、住宅周辺に水場や植栽が多い場合は、雨季には虫の発生が避けられません。

こうした理由から、タイでの生活を始める時期や滞在計画を立てる際には、虫の多い季節を考慮して、準備や対策をしておくことが大切です。

虫刺されが引き起こす症状とは

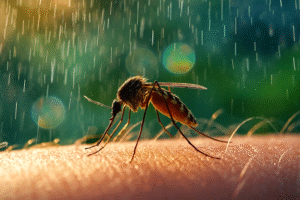

タイで生活を送る際に注意したいのが、虫刺されによる体調不良や感染症のリスクです。特に蚊に刺された場合は、かゆみだけでなく、デング熱やチクングニア熱などの感染症を媒介する危険性があります。

タイで生活を送る際に注意したいのが、虫刺されによる体調不良や感染症のリスクです。特に蚊に刺された場合は、かゆみだけでなく、デング熱やチクングニア熱などの感染症を媒介する危険性があります。

デング熱はウイルスによる急性疾患で、感染すると高熱・頭痛・関節痛などの症状が数日から1週間ほど続くことがあります。重症化するケースでは、出血を伴うデング出血熱やデングショック症候群に発展する恐れもあります。こうした感染症に特効薬は存在せず、対症療法しか行えないため、未然に蚊に刺されない対策が最も重要です。

また、アリに刺された場合でも、種類によっては強い痛みや腫れを引き起こすことがあります。特にタイでは赤アリ(ファイアーアント)に刺されると、水ぶくれや激しいかゆみ、炎症が生じることがあり、小さなお子さんや皮膚の弱い人には注意が必要です。

さらに、タイの気候はダニやノミなどの発生にも適しているため、室内でも虫刺されのリスクはゼロではありません。寝具やソファの掃除、乾物の保管方法などにも気を配ることで予防効果が期待できます。

このように、タイでの虫刺されは単なるかゆみだけで済まないケースがあるため、虫除けスプレーの活用や肌の露出を避ける衣類の着用、居住環境の管理を徹底することが健康を守るカギとなります。

危険な種類と感染リスク

タイで暮らす上で特に注意が必要なのは、単なる不快感では済まない感染リスクを伴う虫の存在です。特に東南アジア全般に言えることですが、気温と湿度の高いタイには、人体に影響を与える種類の虫が数多く生息しています。

タイで暮らす上で特に注意が必要なのは、単なる不快感では済まない感染リスクを伴う虫の存在です。特に東南アジア全般に言えることですが、気温と湿度の高いタイには、人体に影響を与える種類の虫が数多く生息しています。

まず代表的なのは「蚊」です。蚊はデング熱やチクングニア熱、ジカウイルスなどを媒介することで知られており、どれも現地のニュースや医療機関で警戒されている感染症です。症状としては高熱や関節痛、全身の倦怠感などがあり、数日で回復する人もいれば、長期間にわたって体調を崩すケースも見られます。

一方で、タイには「赤アリ」や「ムカデ」といった虫もいます。赤アリは非常に攻撃的で、刺されると激しい痛みと腫れを引き起こします。ムカデに咬まれた場合は毒が体内に回り、強い炎症や発熱、ひどい場合には医療機関での処置が必要になることもあります。

さらに、衛生環境が十分に整っていない地域や老朽化した住宅では、ダニやノミといった室内虫の発生リスクも高くなるため、皮膚トラブルや感染症の原因になることがあります。

このような事例をふまえると、虫刺されを軽く考えるのは危険です。感染症を防ぐためには、予防対策を徹底し、症状が出た場合は早めに医療機関を受診することが重要になります。現地の虫の種類とリスクを理解したうえで生活を整えていくことで、安全で快適な環境が作れます。

タイのゴキブリはでかいって本当?

「タイのゴキブリは日本よりも大きい」と聞いて驚く方も多いかもしれませんが、それは事実です。タイでよく見かけるのは「アメリカゴキブリ」や「ヤマトゴキブリ」といった種類で、日本の家庭で見られる個体よりもひとまわり大きく、飛ぶ能力も高いのが特徴です。

「タイのゴキブリは日本よりも大きい」と聞いて驚く方も多いかもしれませんが、それは事実です。タイでよく見かけるのは「アメリカゴキブリ」や「ヤマトゴキブリ」といった種類で、日本の家庭で見られる個体よりもひとまわり大きく、飛ぶ能力も高いのが特徴です。

特に暑い地域ではゴキブリの活動が活発になりやすく、気温が高く湿度も高いタイでは、一年を通してゴキブリの出現リスクがつきまといます。都市部の高層階にあるコンドミニアムでさえ、配管やダクトを伝って侵入してくることがあり、建物の新旧にかかわらず油断は禁物です。

また、現地のレストランや屋台が密集している通りでは、歩道にゴキブリの死骸が落ちているのを頻繁に見かけることもあります。これはゴミの出る量が多く、清掃が追いついていないことが原因とされます。

しかし、対策をすれば防げるのも事実です。新築や管理の行き届いた物件では、定期的なペストコントロール(害虫駆除)が行われており、虫の発生を最小限に抑える仕組みが整っています。また、ゴミの管理や清掃、ダンボールの早期廃棄など、住む側の習慣によっても発生率は変わってきます。

つまり、「タイのゴキブリ=必ず出る」と考える必要はなく、住環境の選び方と生活習慣次第でリスクを抑えることができるという点を押さえておくことが大切です。

タイ移住虫対策のコツと注意点まとめ

-

虫が発生しやすい原因とその対策

-

虫除けグッズは現地購入がベスト?

-

虫を食べる文化と観光グルメ

-

料理に出てくるケースは?

-

虫の種類と遭遇しやすい場所

虫が発生しやすい原因とその対策

虫が発生しやすい住宅環境には、いくつかの共通した特徴があります。タイにおいてもそれは例外ではなく、特に「湿気・食べ物・隙間」この3つがキーワードになります。

虫が発生しやすい住宅環境には、いくつかの共通した特徴があります。タイにおいてもそれは例外ではなく、特に「湿気・食べ物・隙間」この3つがキーワードになります。

まず、気温と湿度の高さが常態化しているタイでは、湿った場所を好む虫が集まりやすくなります。浴室の排水口やキッチンのシンク下など、換気が不十分なスペースは虫の繁殖に適しており、放置するとあっという間に被害が広がることがあります。

次に問題となるのは「食べ物の管理」です。パン粉やお菓子のかけら、開封したままの乾物や砂糖などが放置されていると、それが虫を引き寄せる原因になります。特にアリやコバエは、微量の糖分や油分にも敏感に反応するため、食材や調味料は密閉容器で保存し、可能であれば冷蔵庫に入れることが効果的です。

もうひとつの盲点が「建物の隙間」です。古い物件やペストコントロールが実施されていない住宅では、ベランダの戸や網戸のない窓から虫が侵入してくるケースが後を絶ちません。対策としては、侵入口となる隙間を塞ぐ・網戸を取り付ける・入口付近に忌避剤を置くといった物理的な防御策が有効です。

さらに、ゴミの出し方やタイミングも重要です。高温の屋外に生ゴミを長時間放置すると、強い臭いとともにハエやゴキブリを呼び寄せる原因となります。出かける前には必ずゴミを処理する、段ボールは開封後すぐに処分するといった日常の工夫が、虫の発生防止に直結します。

このように、虫の発生を完全にゼロにすることは難しくても、原因を理解し、それぞれに適した対策をとることで、被害を最小限に抑えることは十分可能です。特にタイでの生活では、湿度管理と清掃の習慣が快適な住環境づくりの鍵となります。

虫除けグッズは現地購入がベスト?

タイでの生活や旅行において、虫除けグッズは必需品と言っても過言ではありません。特に蚊による感染症のリスクがあるため、虫除けスプレーや蚊取り線香といった基本的な対策用品は常備しておくことが勧められています。

タイでの生活や旅行において、虫除けグッズは必需品と言っても過言ではありません。特に蚊による感染症のリスクがあるため、虫除けスプレーや蚊取り線香といった基本的な対策用品は常備しておくことが勧められています。

「日本から持って行った方が安心なのでは?」と考える方も多いかもしれませんが、実際には現地購入が便利かつ効果的なケースが多いです。その理由のひとつに、タイの虫に対応した薬剤成分が含まれている製品が多く揃っている点があります。日本製と比べると成分の濃度が高めに設定されていることが多く、タイの気候や虫の種類に適応しているため、効果も持続時間も実用的です。

また、スプレー以外にも置き型タイプや電気式の虫除け、天然成分配合のローションタイプなど種類も豊富で、子どもや敏感肌の人向けの商品も現地で簡単に入手できます。スーパーマーケットやドラッグストア、コンビニでも広く販売されているため、必要なときにすぐ手に入る点も大きなメリットです。

ただし、日本人の肌に合わない製品が一部存在することや、ラベルの説明がタイ語のみの場合もあるため、使用前には成分や用法をしっかり確認する必要があります。敏感肌の方や子ども用には、日本で使い慣れているものを持参しておくと安心です。

このように、現地で虫除けグッズを購入することで、タイの環境に合った対策が可能となります。ただし、「すべて現地頼り」で済ませるのではなく、自分や家族に合うものを見極めたうえで、必要に応じて日本から持参することも視野に入れておくのが良いでしょう。

虫を食べる文化と観光グルメ

「虫を食べる文化」と聞くと、多くの日本人にとっては驚きや抵抗を感じるテーマかもしれません。しかし、タイでは昆虫食が古くから受け継がれる日常的な食文化の一部となっています。

「虫を食べる文化」と聞くと、多くの日本人にとっては驚きや抵抗を感じるテーマかもしれません。しかし、タイでは昆虫食が古くから受け継がれる日常的な食文化の一部となっています。

タイの中でも特に東北部(イーサーン地方)では、栄養価の高さや入手のしやすさから、昆虫は日常的な食材として広く親しまれています。たとえば、コオロギ(チンリッド)、バッタ(タカテーン)、赤アリの卵(カイ・モッ・デーン)などは、屋台や市場で頻繁に見かける定番メニューです。軽く揚げてガーリックと塩で味付けされたそれらの昆虫は、見た目を除けば香ばしくて食べやすく、ビールのつまみにもぴったりなスナック感覚で楽しまれています。

また、タイ人にとって虫を食べることは、「自然の恵みを無駄なくいただく」という意味合いも強く、現地では昆虫料理に対して抵抗感を持つ人はあまり多くありません。特に赤アリの卵などは、オムレツやスープの具材として高級食材としても扱われ、価格も他の虫よりやや高めに設定されています。

最近では、観光客向けにパッケージ化された昆虫スナックや、フレーバー付きの昆虫チップスなども登場しており、エンタメ感覚で気軽に挑戦できる商品も増えています。その背景には、昆虫が高たんぱく・低脂肪で持続可能な食材として注目されていることも関係しており、世界的にも関心が高まっている分野です。

このように、タイの昆虫食は単なるゲテモノではなく、伝統と合理性に根ざした食文化であり、観光の一環として体験するには価値あるアクティビティの一つといえるでしょう。

料理に出てくるケースは?

「タイの料理には本当に虫が入っているのか?」という疑問を持つ方もいます。ここで明確にしておきたいのは、一般的なレストランや食堂の料理に、意図的に虫が混入していることはまずありません。しかし、昆虫を食材として使用する料理があるのは事実で、それらは専用の屋台や昆虫料理専門の店で提供されています。

「タイの料理には本当に虫が入っているのか?」という疑問を持つ方もいます。ここで明確にしておきたいのは、一般的なレストランや食堂の料理に、意図的に虫が混入していることはまずありません。しかし、昆虫を食材として使用する料理があるのは事実で、それらは専用の屋台や昆虫料理専門の店で提供されています。

タイでは、赤アリの卵やハチの幼虫、コオロギ、バッタなどが、炒め物やオムレツ、スープなどのメニューに使われることがあります。これらは珍味ではあるものの、地方では比較的よく食べられており、昆虫食に抵抗のないタイ人にとっては馴染み深いものとなっています。

また、都市部の屋台や観光地では、揚げた昆虫を串に刺して売るスタイルが多く見られますが、それらは「虫料理を食べたい」という需要に応じた選択式の販売形態であり、希望しない限りは口にすることはありません。つまり、普通のタイ料理を注文していて、知らないうちに虫が混ざっていたというような心配は基本的に不要です。

ただし、衛生面では注意が必要です。屋台などでは保管方法が不十分だったり、虫が寄ってくる環境で調理されていることもあり得ます。「料理に虫が入っている」というケースの多くは、意図的ではなく、調理環境や管理不足が原因で起こる混入です。

そのため、観光中に外食する際は、清潔な店舗を選ぶことや、屋台での食事は現地の人が多く利用している場所を目安に選ぶことが、未然のリスク回避につながります。

このように、「虫の混入」と「虫料理」はまったく異なる話です。後者は伝統的な郷土料理として位置づけられているため、チャレンジしたい方は屋台での食体験の一環として楽しむのが良いでしょう。

虫の種類と遭遇しやすい場所

タイには、日本ではあまり見かけない種類の虫が多く生息しており、その数と種類の豊富さに驚く方も少なくありません。特に高温多湿な気候で知られるタイでは、一年を通して虫が活動しやすい環境が整っているため、生活エリアに応じてさまざまな虫と遭遇する可能性があります。

タイには、日本ではあまり見かけない種類の虫が多く生息しており、その数と種類の豊富さに驚く方も少なくありません。特に高温多湿な気候で知られるタイでは、一年を通して虫が活動しやすい環境が整っているため、生活エリアに応じてさまざまな虫と遭遇する可能性があります。

よく見かける虫の代表格は「蚊」です。タイの蚊は一般的なかゆみだけでなく、デング熱やチクングニア熱といった感染症を媒介することで知られており、屋外だけでなく建物内でも油断は禁物です。特に夕方以降や雨上がり、公園などの緑が多い場所では発生しやすいため、肌の露出を避ける服装や虫除けスプレーの使用が推奨されます。

次に多いのが「アリ」です。小型のアリは食べ物に群がるため、キッチンやダイニングテーブルの周囲で頻繁に見かけることがあります。特に甘いものやパンくずなどを放置しておくと、数時間後にはアリの行列ができていることもあるため、こまめな掃除と密閉容器での食品管理が有効です。

「ゴキブリ」もよく出没する虫のひとつです。タイのゴキブリは大型で飛ぶものもおり、見た目だけでなく行動範囲の広さにも注意が必要です。排水口や古いエアコンの吹き出し口、ベランダの隙間などから侵入してくることがあり、築年数の古い建物や、飲食店が入っている物件では遭遇率が高くなります。

「コバエ」もまた、タイの生活で頻繁に見かける虫の一種です。生ゴミや熟した果物、排水溝などに引き寄せられるため、キッチンやごみ箱周辺は特に発生しやすい場所といえるでしょう。おしゃれな外観の「コバエトラップ」などを活用することで、見た目を損なわずに対策できます。

また、バンコクをはじめとする都市部でも「ヤモリ」は比較的よく見かける存在です。厳密には虫ではありませんが、夜間にベランダや壁に出没し、小さな虫を食べてくれる益獣として知られています。ただし、苦手な人にとっては驚きの対象になるため、隙間を塞いで室内侵入を防ぐ工夫が必要です。

その他、地方に行くと「ムカデ」や「サソリ」などに遭遇することもあります。これらは咬傷や刺傷のリスクがあるため、自然の多いエリアでは屋外に座る際や草むらに入る時に十分な注意が必要です。

このように、タイでは虫の種類が非常に多様で、生活する場所や季節、建物の状態によって遭遇する虫が異なるという特徴があります。事前に遭遇しやすい虫の種類とその発生しやすい場所を把握しておくことで、日々の生活における不快感や健康リスクを大きく減らすことができるでしょう。

タイ移住で虫対策を考える際に知っておきたいこと

-

タイは年間を通して日本より虫と遭遇する機会が多い

-

特に蚊・ゴキブリ・アリなどが身近な虫として挙げられる

-

雨季(5〜10月)は虫の繁殖が活発で注意が必要

-

乾季でも完全に虫がいなくなるわけではない

-

蚊による虫刺されは感染症のリスクを伴う

-

赤アリやムカデなどの刺咬被害にも備える必要がある

-

室内でもダニやノミなどに注意すべき環境がある

-

タイのゴキブリは日本より大型で飛行することもある

-

築年数が古い物件や低層階では虫の発生率が高まる

-

湿気・食べ物の放置・隙間が虫の主な発生要因となる

-

ペストコントロールを実施している物件は安心材料になる

-

虫除けグッズは現地購入のほうが効果や入手面で便利

-

昆虫食はタイの一部地域で文化として根付いている

-

一般料理に虫が混入することは基本的にない

-

遭遇する虫の種類は住む地域や物件の環境によって異なる

いかがでしたでしょうか?タイ移住にあたって虫に関する不安は避けて通れないテーマですが、あらかじめ現地でよく見られる虫の種類や発生しやすい時期、そして効果的な対策方法を知っておくことで、日常生活の快適さと安全性を大きく高めることができます。必ずしも「虫が多い=住みにくい」というわけではなく、物件の選び方や日々の衛生管理、グッズの活用などによって、虫と上手に距離を保つ暮らしは十分に実現可能です。この記事が、タイでの新生活を前向きに迎えるための一助となれば幸いです。

コメント